Bevor Sie Ihren Keller zu einem Wohnraum, einer Wohnung oder einem Fitnessstudio umbauen, müssen Sie eine Frage stellen, die fast jeder vergisst: Trägt die Decke das Gewicht, das ich darauf stellen will? Es geht nicht um den neuen Estrich, nicht um die Wände, nicht um die Heizung. Es geht um die Decke. Und die ist oft älter als Sie, als Ihr Auto, als Ihr erstes Handy.

Ein Keller mit 50 Jahren hat nicht die gleiche Tragfähigkeit wie ein Neubau aus 2020. In Altbauten wurde mit 100 bis 120 kg pro Quadratmeter gerechnet. Das klingt erstmal viel - bis Sie einen Wärmepumpen-Heizungssatz, einen großen Kaminofen, eine vollgepackte Lagerwand mit 500 kg Zement oder sogar nur eine dicke Estrichschicht von 10 cm draufstellen. Dann wird die Decke zum Risiko.

Warum ist die Statikprüfung vor dem Ausbau Pflicht?

Es ist keine Empfehlung. Es ist Gesetz. In Deutschland gilt § 14 der Musterbauordnung: Jeder Umbau, der die Lasten auf Bauteile verändert, muss statisch nachgewiesen werden. Das gilt für Keller, egal ob Sie nur eine Wand versetzen oder eine ganze Wohnung bauen.

Warum? Weil eine Decke nicht nur Gewicht tragen muss - sie muss es langfristig tragen. Feuchtigkeit, Korrosion der Stahlbewehrung, Risse, Setzungen - das sind unsichtbare Zeitbomben. Ein Statiker prüft nicht nur, ob die Decke heute hält. Er prüft, ob sie in 20 Jahren noch hält. Und das ist der Unterschied zwischen einem sicheren Keller und einer Katastrophe.

Im Jahr 2023 hat der Verband Privater Bauherren eine Umfrage gemacht: 43 % der Hausbesitzer haben vor einem Kellerumbau keine Statikprüfung in Betracht gezogen. Gleichzeitig waren 78 % der Schäden nach Umbauten auf unzureichende Tragfähigkeit zurückzuführen. Das ist kein Zufall. Das ist Fahrlässigkeit.

Wie viel Last verträgt Ihre Kellerdecke?

Die Antwort hängt von drei Dingen ab: Alter des Hauses, Material der Decke und geplante Nutzung.

- Neubauten (nach 2000): Meist mit 2,0 kN/m² (200 kg/m²) für Wohnräume bemessen. Für Lagerräume bis zu 5,0 kN/m² (500 kg/m²).

- Altbauten (1950-1980): Oft nur 1,5 kN/m² (150 kg/m²) - manchmal sogar nur 1,0 kN/m² (100 kg/m²). Kein Wunder, dass viele Kaminöfen nicht reinpassen.

- Altbauten vor 1970: Mit 100-120 kg/m² gerechnet. Das ist weniger als ein voller Kühlschrank pro Quadratmeter.

Das sind keine Schätzungen. Das sind Normwerte aus DIN EN 1991-1-1. Und die Norm sagt: Wenn Sie eine Last über den berechneten Wert bringen, müssen Sie die Decke verstärken - oder die Last reduzieren.

Ein Beispiel: Sie wollen einen 300 kg schweren Kaminofen in den Keller stellen. Bei einer Decke mit 150 kg/m² Tragfähigkeit brauchen Sie dafür 2 Quadratmeter Fläche. Aber wenn der Ofen nur 0,8 m² Grundfläche hat? Dann lasten 375 kg auf nur einem Quadratmeter - das ist 125 % über der Grenze. Kein Wunder, dass der Boden knarrt.

Welche Deckentypen gibt es - und was können sie?

Nicht alle Kellerdecken sind gleich. Die Art der Decke bestimmt, wie sie sich verhält, wenn sie belastet wird.

- Stahlbetondecken: Die Standardlösung seit den 1960er Jahren. Beton nimmt den Druck auf, Stahl die Zugkräfte. Trägt 150-200 kg/m², oft mehr. Aber: Bewehrung kann rosten. Und das schwächt die Decke langsam - oft unsichtbar.

- Holzbalkendecken: Häufig in Altbauten vor 1950. Tragfähigkeit ist oft höher als gedacht - aber die Begrenzung liegt bei der Durchbiegung. Wenn die Decke beim Gehen wackelt, ist das kein Spielzeug. Das ist ein Warnsignal. Holz kann auch feucht werden, schimmeln, von Insekten befallen werden.

- Ziegel- oder Kalksandsteindecken: In alten Fachwerkhäusern oder Mauerwerksbauten. Sehr stabil, aber schwer. Die Wanddicke muss mindestens 24 cm betragen, die lichte Höhe unter 2,60 m, sonst wird es kritisch. Die Belastung auf dem Gelände außen (z. B. Erde oder Pflaster) muss unter 5 kN/m² bleiben.

Ein Statiker prüft nicht nur die Decke. Er prüft auch die Wände, die Fundamente, die Lasten von außen - denn alles hängt zusammen. Eine schwache Wand unter der Decke kann den ganzen Aufbau gefährden.

Wie wird die Tragfähigkeit geprüft?

Es gibt drei Schritte - und Sie können sie nicht selbst machen.

- Sichtprüfung: Der Statiker schaut sich die Deckenunterseite an. Risse? Durchbiegungen? Feuchtigkeitsspuren? Ein Riss von mehr als 0,3 mm ist ein Warnsignal. Ein wackelnder Boden ist ein Alarm.

- Dokumentenprüfung: Sind die Originalpläne vorhanden? Wer hat die Decke geplant? Welche Lasten waren vorgesehen? In vielen Fällen liegen die Unterlagen beim Hauseigentümer - aber oft sind sie verloren, verschmutzt oder unleserlich.

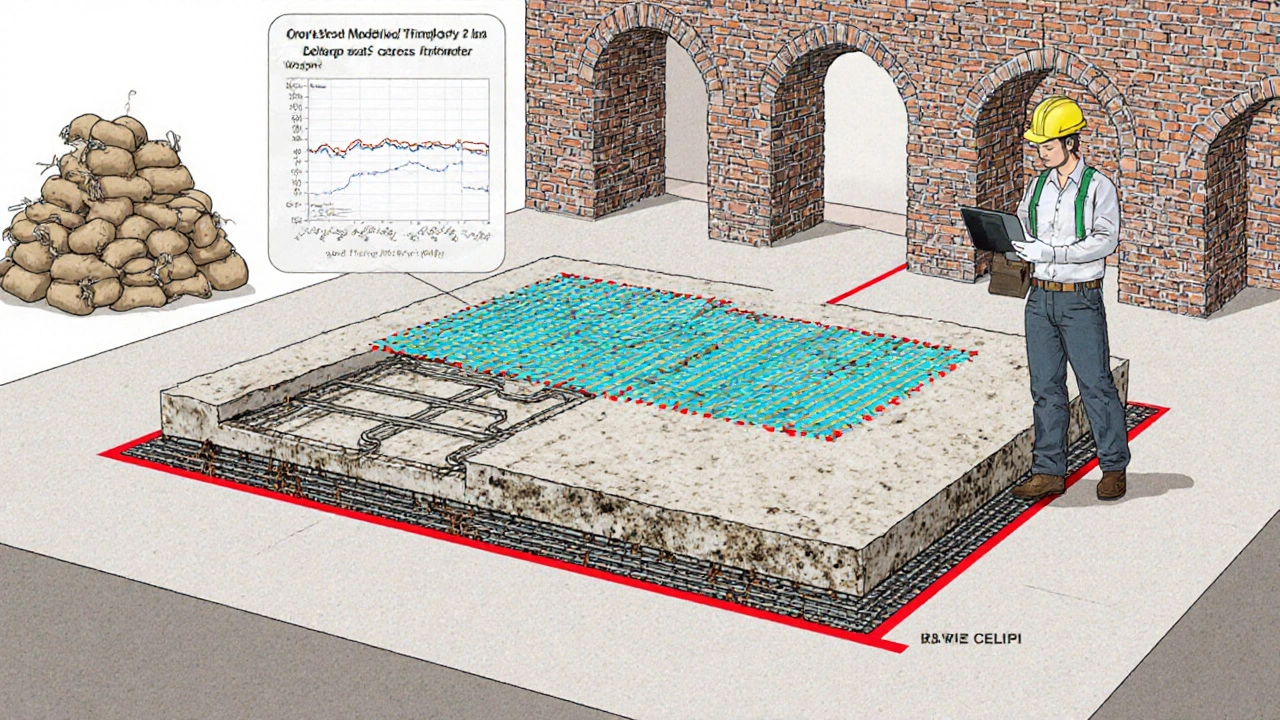

- Technische Prüfung: Wenn die Unterlagen fehlen oder unklar sind, wird die Decke zerstörungsfrei geprüft. Mit Ultraschall, Radar oder Röntgen. Manchmal wird sogar ein kleiner Belastungstest durchgeführt - mit Sandsäcken oder Hydraulikpressen - um die tatsächliche Tragfähigkeit zu messen.

Ein Statiker berechnet nicht nur mit dem Lineal. Er nutzt Software, die die Belastung über Jahre simuliert, die Feuchtigkeit berücksichtigt, die Korrosion berechnet. Und er vergleicht mit der aktuellen DIN EN 1990:2022-03 - die seit Januar 2023 strengere Sicherheitsbeiwerte verlangt.

Kosten - und was passiert, wenn Sie es nicht tun

Eine professionelle Statikprüfung kostet zwischen 450 € und 1.200 € - je nach Größe, Komplexität und ob Unterlagen fehlen. Ein Eiltermin? Dann zahlen Sie 30-50 % mehr.

Das klingt viel? Vergleichen Sie es mit dem, was passiert, wenn Sie es nicht tun:

- Ein Kaminofen bricht durch die Decke - 15.000 € Schaden.

- Ein Estrich mit 12 cm Dicke reißt die Decke - 20.000 € Sanierung.

- Die Versicherung weigert sich zu zahlen - weil kein Statikgutachten vorlag.

- Ein Nachbar klagt - weil sein Keller ebenfalls beschädigt wurde.

Im Bauexpertenforum.de berichtet ein Nutzer: Er hat 2.500 € ausgegeben, um den Lehmbefüllung von einer Holzbalkendecke zu entfernen - nur um zu sehen, wie wenig Tragfähigkeit noch da war. Ohne Statikprüfung hätte er den Estrich draufgegossen - und die Decke wäre eingebrochen.

Ein weiterer Fall: Ein Hausbesitzer in Hannover hat einen 800 kg schweren Fitnessraum in den Keller gebaut - ohne Prüfung. Nach drei Monaten begann die Decke zu knarren. Dann rissen die Putzschichten. Dann brach ein Balken. Die Sanierung kostete 28.000 €. Die Statikprüfung hätte 700 € gekostet.

Was können Sie selbst tun?

Sie brauchen keinen Statiker, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Aber Sie brauchen ihn, um es zu beweisen.

Als Faustregel: Teilen Sie die Spannweite der Decke (also die Länge zwischen den Wänden) durch 30. Das ergibt die minimale Deckenstärke in Zentimetern. Beispiel: 4,50 m Spannweite → 450 cm / 30 = 15 cm Deckenstärke. Ist Ihre Decke dünner? Dann ist Vorsicht geboten.

Prüfen Sie auch:

- Wie alt ist das Haus?

- Gibt es Risse in der Decke? Große, breite, durchgehende Risse?

- Wackelt der Boden, wenn Sie laufen?

- Wurde der Keller schon mal mit schweren Geräten belastet?

- Wurde die Decke jemals nachträglich verstärkt?

Wenn Sie „Ja“ zu zwei oder mehr Fragen sagen - dann ist eine Prüfung nicht nur sinnvoll. Sie ist lebenswichtig.

Was kommt als Nächstes?

Die Bundesingenieurkammer baut bis 2025 eine nationale Datenbank für statische Gutachten auf. Jede Prüfung wird digital gespeichert - für zukünftige Besitzer, Versicherungen, Behörden. Das heißt: Wer jetzt nicht prüft, macht sich später strafbar.

Und die Anforderungen werden strenger. Klimawandel bedeutet mehr Feuchtigkeit im Boden. Das schwächt Beton. Das korrodiert Stahl. Das reduziert die Tragfähigkeit - langsam, aber unaufhaltsam. Wer heute baut, muss das berücksichtigen. Wer heute sanieren will, muss es nachweisen.

Es ist kein Luxus, eine Statikprüfung zu machen. Es ist die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass Ihr Keller nicht nur schön wird - sondern auch sicher bleibt.

Muss ich wirklich eine Statikprüfung machen, wenn ich nur den Keller streiche?

Ja. Jede Veränderung der Lastverteilung erfordert eine Prüfung - auch wenn es nur die neue Isolierung oder der schwerere Estrich ist. Selbst wenn Sie nur die Wände neu verputzen, kann die zusätzliche Last die Decke überlasten. Die Bauordnung betrachtet jede Änderung der Nutzung als Umbau - und das gilt auch für „nur“ die Optik.

Kann ich die Statikprüfung selbst machen?

Nein. Nur ein zertifizierter Tragwerksplaner (Statiker) darf eine rechtsgültige Berechnung durchführen. Selbst wenn Sie eine Faustformel kennen oder eine App nutzen: Das ist keine rechtssichere Prüfung. Versicherungen und Bauämter akzeptieren nur Gutachten von zugelassenen Ingenieuren. Eine Selbstprüfung ist nur eine grobe Einschätzung - kein Nachweis.

Wie lange dauert eine Statikprüfung?

Normalerweise 5 bis 7 Werktagen. Wenn alle Unterlagen vorliegen und keine zusätzlichen Messungen nötig sind, kann es auch schneller gehen. Bei Eilterminals sind 48 Stunden möglich - aber das kostet extra. Komplexe Altbauten mit fehlenden Plänen können bis zu drei Wochen dauern.

Was passiert, wenn die Decke nicht tragfähig ist?

Dann wird eine Verstärkung notwendig. Das kann bedeuten: neue Stahlträger einbauen, die Decke mit Carbonfasern beschichten, zusätzliche Betonschichten aufbringen oder die Lasten neu verteilen. Die Kosten liegen oft zwischen 3.000 € und 15.000 € - je nach Umfang. Aber sie sind immer geringer als ein Einsturz.

Kann ich die Prüfung später nachholen, wenn ich schon gebaut habe?

Technisch ja - aber rechtlich riskant. Wenn nach dem Umbau Schäden auftreten, haften Sie als Bauherr. Versicherungen lehnen Schadensfälle ab, wenn kein Gutachten vorlag. Und wenn Ihr Nachbar wegen Rissen in seiner Wohnung klagt, müssen Sie beweisen, dass alles in Ordnung war - ohne Prüfung ist das unmöglich.

Gibt es Fördermittel für die Statikprüfung?

Nein. Die Statikprüfung selbst ist nicht förderfähig. Aber wenn eine Verstärkung notwendig wird und Sie gleichzeitig energetisch sanieren (z. B. Dämmung, Fenster, Heizung), können Sie Fördermittel für die Sanierung beantragen. Die Statikprüfung ist dann ein notwendiger Teil des Prozesses - aber nicht der geförderte Teil.

Schreibe einen Kommentar