Wenn Sie eine Immobilie verkaufen, kann es passieren, dass die Gemeinde plötzlich einspringt - und Sie den Käufer nicht mehr bestimmen dürfen. Das kommunale Vorkaufsrecht ist kein Geheimnis, aber viele Verkäufer erfahren davon erst, wenn es zu spät ist. Es ist kein privates Recht, das Sie mit Ihrem Nachbarn vereinbaren, sondern ein öffentlich-rechtliches Instrument, das der Gemeinde erlaubt, an Ihrer Stelle den Käufer zu werden. Und das kann Ihren Verkauf komplett durcheinanderbringen.

Was ist das kommunale Vorkaufsrecht?

Das kommunale Vorkaufsrecht ist in den §§ 24 bis 28 des Baugesetzbuchs (BauGB) geregelt. Es gibt einer Gemeinde das Recht, in einen bereits abgeschlossenen Kaufvertrag für ein Grundstück einzutreten - und zwar anstelle des ursprünglichen Käufers. Das ist kein Angebot, das die Gemeinde machen kann, wenn sie will. Es ist ein Recht, das sie ausüben muss, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Dieses Recht existiert nicht, um Immobilienhändler zu behindern. Es soll städtebauliche Ziele sichern: bezahlbaren Wohnraum erhalten, Quartiere vor Verdrängung schützen, Flächen für Schulen, Kitas oder Grünflächen reservieren. In Städten wie Berlin, München oder Hamburg wird es häufig genutzt. 2022 allein in Berlin 147 Mal, in München 89 Mal. In kleineren Gemeinden kommt es seltener vor - aber nicht selten genug, um Sie zu überraschen.

Wichtig: Es greift nur in bestimmten Gebieten. Das sind zum Beispiel:

- Gebiete mit einem gültigen Bebauungsplan, der öffentliche Zwecke vorsieht

- Sanierungsgebiete, die offiziell festgelegt wurden

- Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB - oft in historischen Vierteln

- Umlegungsgebiete oder Entwicklungsbereiche

Es greift nicht bei Verkäufen von Wohnungseigentum (Wohnungen in Mehrfamilienhäusern) oder Erbbaurechten. Auch wenn die Gemeinde das Recht hat, muss sie es nicht ausüben. Aber wenn sie es tut, haben Sie kaum Spielraum.

Wie läuft der Ablauf ab?

Der Prozess ist streng geregelt. Wenn Sie ein Grundstück verkaufen, das in einem betroffenen Gebiet liegt, müssen Sie etwas tun - sonst verlieren Sie das Recht auf den Verkauf.

Erster Schritt: Sie schließen einen Kaufvertrag mit einem Dritten. Der Vertrag muss notariell beurkundet sein. Das ist Pflicht - und das ist der Moment, in dem das Vorkaufsrecht aktiv wird.

Zweiter Schritt: Innerhalb von zwei Wochen nach der Beurkundung müssen Sie den Kaufvertrag der Gemeinde vorlegen. Das ist keine Empfehlung. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Wer das nicht macht, verliert das Vorkaufsrecht der Gemeinde - und damit auch die Möglichkeit, dass die Gemeinde später Einwände erhebt. Aber: Wenn Sie es versäumen, kann die Gemeinde später nicht mehr sagen: „Wir hätten doch eingegriffen.“

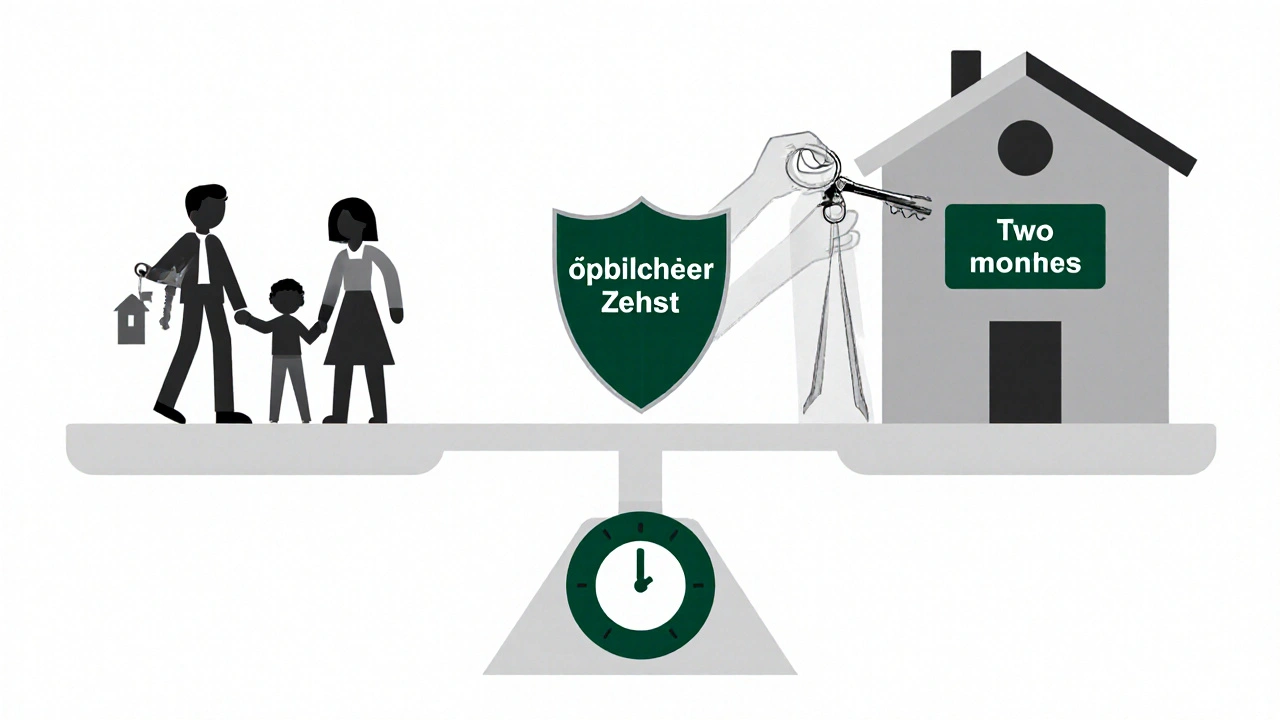

Dritter Schritt: Die Gemeinde hat jetzt zwei Monate Zeit, um zu entscheiden. In Sanierungsgebieten kann diese Frist auf drei Monate verlängert werden. In dieser Zeit prüft sie: Ist der Verkauf mit dem städtebaulichen Ziel vereinbar? Hat sie ein konkretes Projekt für das Grundstück? Oder ist es nur eine willkürliche Blockade?

Vierter Schritt: Wenn die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausübt, tritt sie an die Stelle des ursprünglichen Käufers. Sie zahlt den gleichen Preis, unter den gleichen Bedingungen. Keine Veränderung. Kein Verhandeln. Kein „wir wollen lieber 50.000 Euro weniger“. Der Verkauf läuft weiter - nur mit der Gemeinde als Käufer.

Und hier kommt ein wichtiger Punkt: Die Gemeinde muss das Grundstück tatsächlich für den Zweck nutzen, den sie angegeben hat. Wenn sie sagt, sie will eine Kita bauen, aber später ein Luxusapartment errichtet, können Sie Schadensersatz verlangen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht 2021 klargestellt.

Wie können Sie das Vorkaufsrecht abwehren?

Sie haben nicht nur die Wahl, zuzustimmen. Sie haben Rechte - und es gibt Wege, das Vorkaufsrecht zu verhindern.

1. Prüfen Sie, ob das Vorkaufsrecht überhaupt greift.

Bevor Sie einen Verkauf planen, fragen Sie beim Rathaus nach: Steht mein Grundstück in einem Sanierungsgebiet? Gibt es eine Erhaltungssatzung? Ist ein Bebauungsplan in Kraft, der öffentliche Zwecke vorsieht? Viele Verkäufer wissen das nicht. Ein Notar oder Makler kann das für Sie prüfen. Es kostet ein paar Euro, aber es spart Ihnen Monate und Tausende Euro.

2. Die Frist ist Ihr Verbündeter.

Wenn Sie den Kaufvertrag nicht innerhalb von zwei Wochen der Gemeinde vorlegen, verfällt das Vorkaufsrecht. Das ist kein Trick - das ist Gesetz. Viele Gemeinden verpassen die Frist, weil sie die Unterlagen nicht rechtzeitig erhalten. Einige Verkäufer nutzen das, indem sie den Vertrag erst nach der Frist vorlegen - aber das ist riskant. Die Gemeinde kann das später anfechten. Besser: Machen Sie es korrekt, aber dokumentieren Sie alles. Schicken Sie den Vertrag per Einschreiben mit Rückschein. Haben Sie den Nachweis.

3. Die Gemeinde muss ein konkretes Ziel nachweisen.

Das ist der wichtigste Hebel. Die Gemeinde darf das Vorkaufsrecht nicht einfach so ausüben. Sie muss nachweisen, dass der Verkauf dem städtebaulichen Ziel widerspricht. Hat sie ein konkretes Projekt? Ein Plan? Eine Finanzierung? Oder ist es nur eine pauschale Ablehnung von Investoren?

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts München vom April 2023 hat genau das aufgehoben: Die Stadt wollte ein Grundstück kaufen, um es „für zukünftige soziale Projekte“ zu halten - aber es gab keinen Plan, keine Bauanträge, keine Finanzierung. Das Gericht sagte: „Kein konkreter Bedarf - kein Vorkaufsrecht.“

4. Die Rechtsprechung ist auf Ihrer Seite - manchmal.

Das Bundesverwaltungsgericht hat im November 2021 entschieden: Das Vorkaufsrecht darf nicht mehr einfach so für Mietwohnungen in angespannten Lagen eingesetzt werden, wenn es keine konkreten Pläne zur Sanierung oder Neubebauung gibt. Das hat viele Kommunen gezwungen, ihre Satzungen zu ändern. In manchen Städten ist das Vorkaufsrecht für Wohnungen praktisch ausgefallen - es sei denn, es geht um den Erhalt von Mietwohnungen, nicht um den Verkauf an Investoren.

5. Nutzen Sie den Preis als Hebel.

Die Gemeinde muss den vereinbarten Preis zahlen. Wenn der Verkauf zu teuer ist - zum Beispiel, weil der Käufer einen hohen Preis zahlt, weil er das Grundstück sanieren will -, kann die Gemeinde das als Grund anführen, nicht einzusteigen. Sie muss dann aber beweisen, dass der Preis nicht marktgerecht ist. Das ist schwierig - aber möglich.

Was passiert, wenn die Gemeinde einsteigt?

Wenn die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausübt, ist Ihr Verkauf nicht weg. Er verändert sich nur. Sie erhalten den vereinbarten Kaufpreis - aber von der Gemeinde, nicht vom ursprünglichen Käufer. Der Käufer bleibt draußen. Das kann ärgerlich sein, besonders wenn er ein Familienmitglied oder ein langjähriger Mieter war, der das Grundstück sanieren wollte.

Die Gemeinde darf das Grundstück nicht einfach auf dem Markt verkaufen. Sie muss es für den Zweck nutzen, den sie angegeben hat. Wenn sie das nicht tut, können Sie Schadensersatz verlangen. Das ist kein theoretisches Recht. Es wurde schon mehrfach vor Gericht durchgesetzt.

Aber: Die Gemeinde kann das Grundstück auch später verkaufen - aber nur, wenn sie es für den ursprünglich genannten Zweck genutzt hat. Und sie muss dann das Vorkaufsrecht wieder anbieten - an die Gemeinde oder an andere öffentliche Träger.

Praktische Tipps für Verkäufer

- Prüfen Sie vor dem Verkauf: Ist mein Grundstück in einem Vorkaufsrechtsgebiet? Fragt beim Bauamt nach - nicht beim Makler.

- Informieren Sie Ihren Notar frühzeitig. Er muss den Vertrag so aufsetzen, dass die Vorkaufsrechtsmitteilung automatisch enthalten ist.

- Legen Sie den Vertrag immer innerhalb von zwei Wochen der Gemeinde vor - per Einschreiben mit Rückschein.

- Halten Sie alle Unterlagen - auch die Antwort der Gemeinde. Falls sie nicht reagiert, haben Sie einen Nachweis, dass sie das Recht verloren hat.

- Wenn die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausübt, fragen Sie: „Welches städtebauliche Projekt liegt vor?“ Fordern Sie den Plan schriftlich an.

- Bei Unsicherheit: Holen Sie sich einen Immobilienrechtler. Ein Anwalt, der sich auf Bau- und Kommunalrecht spezialisiert hat, kostet 200-500 Euro - aber kann Ihnen Tausende sparen.

Warum ist das Vorkaufsrecht so umstritten?

Es ist ein Instrument mit zwei Gesichtern. Mieterverbände wie der Deutsche Mieterbund loben es als Schutz gegen Verdrängung. Werden alte Mietwohnungen verkauft, kann die Gemeinde sie sich schnappen - und sie bezahlbar halten.

Aber Immobilienverbände wie der ZIA warnen: Viele Kommunen nutzen es als Blockade gegen Investitionen. Ein Investor will ein altes Haus sanieren, die Gemeinde sagt „nein“ - und kauft es selbst. Aber sie baut nichts. Sie lässt es verfallen. Das ist kein Schutz - das ist Verschlechterung.

Ein Investor aus München berichtete 2023 auf Reddit, dass er drei Mal gescheitert ist - jedes Mal, weil die Stadt das Vorkaufsrecht ausübte, obwohl es keinen Plan für das Grundstück gab. Das ist nicht selten. Und das ist rechtlich fragwürdig.

Die Bundesregierung arbeitet seit 2023 an einer Neuregelung. Der Entwurf sieht vor: Vorkaufsrecht nur noch, wenn es ein konkretes, dokumentiertes Projekt gibt. Kein „vielleicht später“. Kein „für zukünftige Zwecke“. Nur wenn es einen Plan gibt - und der ist öffentlich.

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber bis das Gesetz kommt, bleibt die Unsicherheit. Und Sie als Verkäufer müssen damit leben.

Was kommt als Nächstes?

Die Rechtslage ist unklar - und das wird sie bleiben, bis der Bundestag endlich handelt. In der Zwischenzeit: Seien Sie vorbereitet. Prüfen Sie Ihr Grundstück. Dokumentieren Sie alles. Und wenn die Gemeinde kommt: Fordern Sie den Plan. Fragen Sie nach dem Projekt. Und wenn sie nichts hat - dann kämpfen Sie. Mit rechtlichem Beistand.

Das kommunale Vorkaufsrecht ist kein Monster. Es ist ein Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug kann es richtig oder falsch verwendet werden. Ihre Aufgabe ist es, zu wissen, wann es richtig ist - und wann nicht.

Wann greift das kommunale Vorkaufsrecht nicht?

Das Vorkaufsrecht greift nicht bei Verkäufen von Wohnungseigentum (also einzelnen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern), nicht bei Erbbaurechten und nicht, wenn das Grundstück nicht in einem gesetzlich festgelegten Bereich liegt - also außerhalb von Bebauungsplänen, Sanierungsgebieten oder Erhaltungssatzungen. Auch wenn die Gemeinde das Recht hat, muss sie es nicht ausüben - aber sie muss einen triftigen Grund nennen, wenn sie es tut.

Was passiert, wenn ich den Kaufvertrag nicht der Gemeinde vorlege?

Wenn Sie den notariellen Kaufvertrag nicht innerhalb von zwei Wochen der Gemeinde vorlegen, verfällt das kommunale Vorkaufsrecht. Die Gemeinde kann dann nicht mehr einsteigen. Der Verkauf läuft wie geplant mit dem ursprünglichen Käufer weiter. Aber: Wenn Sie es versäumen, kann die Gemeinde später behaupten, sie hätte den Vertrag nicht erhalten. Deshalb immer per Einschreiben mit Rückschein senden und die Quittung aufbewahren.

Kann die Gemeinde einen anderen Preis verlangen?

Nein. Wenn die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausübt, tritt sie an die Stelle des ursprünglichen Käufers - mit denselben Vertragsbedingungen. Das bedeutet: Sie zahlt den vereinbarten Preis, nicht weniger, nicht mehr. Sie kann nicht verhandeln, nicht nachbessern, nicht „besser machen“. Das ist gesetzlich festgelegt. Wenn sie den Preis nicht zahlt, kann der Verkäufer den Vertrag mit dem ursprünglichen Käufer wiederherstellen - und Schadensersatz verlangen.

Wie lange hat die Gemeinde Zeit, zu entscheiden?

Die Gemeinde hat zwei Monate Zeit, um das Vorkaufsrecht auszuüben. In Sanierungsgebieten oder Entwicklungsbereichen kann diese Frist auf drei Monate verlängert werden. Wenn sie innerhalb dieser Zeit nicht reagiert, verliert sie das Recht. Der Verkauf läuft dann mit dem ursprünglichen Käufer weiter - ohne weitere Einmischung.

Kann ich die Gemeinde vor Gericht zwingen, das Vorkaufsrecht nicht auszuüben?

Ja - aber nur, wenn die Gemeinde keinen konkreten städtebaulichen Bedarf nachweisen kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat 2021 entschieden, dass das Vorkaufsrecht nicht als allgemeine Blockade gegen Investoren dienen darf. Wenn die Gemeinde nur sagt „wir brauchen es für später“, ohne Plan, ohne Finanzierung, ohne Bauantrag - dann können Sie vor Gericht erfolgreich klagen. Viele Gemeinden ziehen sich zurück, wenn sie merken, dass sie den Nachweis nicht erbringen können.

Schreibe einen Kommentar