Was ist eigentlich eine Grenzbebauung?

Wenn du ein Haus, eine Garage oder eine Terrassenüberdachung direkt an deiner Grundstücksgrenze bauen willst, spricht man von Grenzbebauung. Das klingt einfach - aber hinter dieser Idee steckt ein komplexes Netz aus Gesetzen, Nachbarrechten und technischen Vorgaben. In Österreich und Deutschland ist das nicht einfach nur eine Frage des Geschmacks. Es geht um Sicherheit, Privatsphäre und rechtliche Verbindlichkeiten. Und wer hier falsch plant, riskiert nicht nur Ärger mit dem Nachbarn, sondern auch einen Zwangsrückbau oder Geldstrafen.

Wie groß muss der Abstand zur Grenze sein?

Die Antwort ist nicht einheitlich. In den meisten deutschen Bundesländern gilt ein Mindestabstand von 3 Metern für Wohngebäude. Aber das ist nur die Grundregel. Die genaue Berechnung hängt von der Gebäudehöhe ab. Ein Haus mit 7 Metern Höhe braucht mehr Abstand als ein Gartenhäuschen mit 2,5 Metern. Die Abstandsfläche wird nicht einfach gemessen - sie ergibt sich aus einer Formel, die Höhe und Dachneigung einbezieht. In einigen Bundesländern wie Hessen oder Sachsen ist der Mindestabstand für kleinere Bauwerke wie Garagen sogar auf 2,5 Meter gesenkt worden.

Bei Zäunen und Mauern ist es anders: Hier reichen oft nur 50 Zentimeter, solange keine lokalen Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wichtig ist: Diese Abstände gelten nicht nur für das Hauptgebäude. Auch Carports, Terrassenüberdachungen und sogar große Schuppen fallen darunter. Wenn du unsicher bist, frag beim Bauamt nach - nicht beim Nachbarn. Der kennt die Gesetze nicht besser als du.

Wann brauchst du die Zustimmung des Nachbarn?

Nicht immer. In manchen Fällen ist die Nachbarzustimmung gesetzlich nicht nötig. Zum Beispiel, wenn auf der anderen Seite schon ein Gebäude an der Grenze steht - dann darfst du daran anbauen, solange du das bestehende Bauwerk nicht beschädigst. Auch wenn ein Bebauungsplan eine Baulinie vorschreibt, musst du nicht fragen. Und wenn du deinen Nachbarn schriftlich informierst und er innerhalb von vier Wochen nichts sagt, gilt seine Zustimmung als gegeben.

Doch Vorsicht: Das funktioniert nur, wenn du alles richtig machst. Die Mitteilung muss schriftlich erfolgen, mit genauen Plänen, Maßen und Bauart. Ein simples „Hey, ich baue nebenan“ reicht nicht. Und wenn du später die Pläne änderst - etwa eine Wand höher machst oder eine Tür anders positionierst - dann ist die alte Zustimmung ungültig. Der Nachbar kann dann jederzeit rechtlich einschreiten. Einmal unterschrieben, ist das kein Freibrief für beliebige Änderungen.

Warum ist Brandschutz so wichtig?

Stell dir vor, dein Nachbar hat eine Garage an der Grenze gebaut. Du baust jetzt ein Haus direkt daneben - ohne Brandschutzmaßnahme. Wenn es brennt, kann das Feuer von einem Grundstück auf das andere überspringen. Deshalb gibt es strenge Regeln. Wenn auf der Nachbarseite bereits ein Gebäude steht, musst du an deiner Grenzwand eine Brandschutzwand einbauen. Das ist keine Empfehlung - das ist Pflicht. Diese Wand muss feuerbeständig sein, oft aus Beton oder speziellem Mauerwerk. Kein Holz, kein Leichtbau. Und sie muss bis zum Dach reichen, nicht nur bis zur Wandhöhe.

Die meisten Bauherren unterschätzen das. Sie denken, „ich baue ja nur eine kleine Garage“. Aber wenn der Nachbar schon eine hat, ist das ein Risiko. Und wenn du das ignorierst, kann das Bauamt den Bau stoppen - selbst wenn alle anderen Vorschriften erfüllt sind.

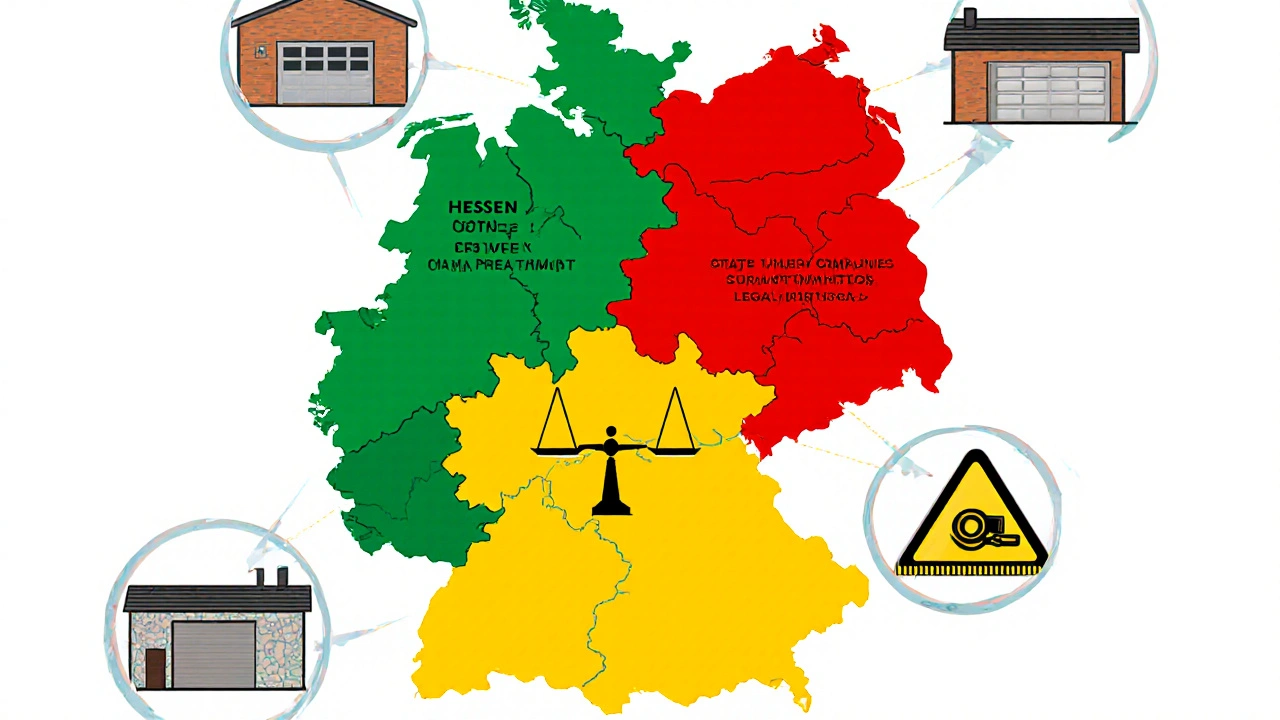

Was ändert sich in den Bundesländern?

Die Regeln sind kein Bundeseinheitsgesetz. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung. In Nordrhein-Westfalen brauchst du für fast alles eine Genehmigung. In Hessen dagegen darfst du eine Garage bis 50 Quadratmeter ohne Genehmigung an die Grenze stellen - solange sie nicht höher als 3 Meter ist. In Mecklenburg-Vorpommern sind es nur 30 Quadratmeter. Und in Sachsen wurde 2021 die Grenze auf 40 Quadratmeter erhöht.

Das ist verwirrend - und das ist Absicht. Die Bundesländer versuchen, kleine Bauvorhaben zu erleichtern, um mehr Wohnraum zu schaffen. Seit 2015 haben 12 von 16 Bundesländern ihre Regeln für Gartenhäuser, Carports und Garagen gelockert. Berlin hat seit Januar 2023 Carports bis 30 Quadratmeter vereinfacht. Das Bundesministerium für Wohnen will bis 2025 eine größere Vereinheitlichung erreichen. Aber bis dahin musst du dich mit den lokalen Regeln auseinandersetzen. Kein Land ist wie das andere.

Wie du den Nachbarn richtig ansprichst

Die beste Strategie? Kommuniziere früh, klar und schriftlich. Ein persönliches Gespräch ist gut - aber es ersetzt nicht die Dokumentation. Nutze eine Muster-Vorlage für die Zustimmungserklärung, wie sie von Bauverbänden oder Anwälten bereitgestellt werden. Diese Vorlagen enthalten alle notwendigen Punkte: Bauart, Maße, Materialien, Abstände, Brandschutz. Viele Nachbarn lehnen nicht ab, weil sie gegen das Projekt sind - sie wissen einfach nicht, was sie unterschreiben.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Bauherr in Baden-Württemberg hat Pläne mit detaillierten Brandschutzzeichnungen und einer Erklärung zur Abstandsflächenberechnung vorbereitet. Der Nachbar war anfangs skeptisch - aber nach einer halben Stunde Gespräch und einem ausgedruckten Plan war er einverstanden. Keine Klage, kein Anwalt. Einfach klare Informationen.

Vermeide es, nur eine grobe Skizze zu zeigen. Sag nicht „ich baue eine Garage“. Sag: „Ich baue eine eingeschossige, nicht beheizte Garage aus Betonwänden, 5,20 m x 6,00 m, mit einer Wandhöhe von 2,80 m, 2,50 m von der Grundstücksgrenze entfernt, mit Brandschutzwand gemäß § 18 Abs. 3 MVO.“ Das zeigt Professionalität. Und das beruhigt.

Was passiert, wenn du nichts sagst?

Wenn du ohne Zustimmung baust, riskierst du mehr als nur Ärger. Das Bauamt kann den Bau untersagen. Du musst dann das Gebäude abreißen - und das kostet oft mehr als der Neubau selbst. Hinzu kommen Geldstrafen, die je nach Bundesland zwischen 500 und 10.000 Euro liegen können. Und: Der Nachbar kann dich auf Schadensersatz verklagen - etwa wenn dein Bau seine Belichtung oder Privatsphäre beeinträchtigt.

Es gibt Fälle, in denen Nachbarn erst nach Jahren Einspruch erheben - wenn sie merken, dass ihr Garten nicht mehr sonnig ist oder die Sicht auf den Hof verschwunden ist. Dann muss der Bauherr alles zurückbauen. Und das ist kein theoretisches Szenario. In Bayern, Niedersachsen und Sachsen gab es in den letzten drei Jahren mehr als 120 solcher Fälle - alle mit Rückbaubefehl.

Was tun, wenn der Nachbar ablehnt?

Ein Nachbar kann grundsätzlich ablehnen - aber nur mit triftigem Grund. Wenn er sagt „ich mag das nicht“, ist das kein rechtlicher Grund. Er muss nachweisen, dass dein Bau seine Rechte verletzt: etwa durch zu geringe Abstände, fehlenden Brandschutz, oder Beeinträchtigung der Belichtung. Wenn er ohne Begründung ablehnt, kannst du beim Bauamt eine Prüfung beantragen. Das Amt entscheidet dann, ob die Ablehnung rechtens ist.

Wenn es zu einem Streit kommt, lohnt sich oft ein unabhängiger Gutachter. Die Kosten liegen zwischen 500 und 1.500 Euro - aber sie sparen dir später Tausende. Ein Gutachter prüft deine Pläne, misst die Abstände, bewertet den Brandschutz. Sein Bericht hat oft mehr Gewicht als ein Streitgespräch. Viele Nachbarn geben nach, wenn sie sehen, dass du dich an die Regeln hältst - und nicht nur deine Interessen vertrittst.

Was ist mit Mehrfamilienhäusern?

Bei Mehrfamilienhäusern wird es komplizierter. Hier gibt es nicht nur einen Nachbarn - sondern mehrere Wohnungseigentümer. Jeder von ihnen muss zustimmen, wenn du an der Grenze baust. Und die Eigentümergemeinschaft muss das in einer Wohnungseigentümerversammlung beschließen. Das dauert Monate. Und wenn nur einer dagegen ist, kann das Projekt scheitern.

Es gibt einen Trick: Wenn du den Bau als „zwingend notwendig“ darstellst - etwa weil du den Dachboden ausbaust und dafür eine neue Außenwand brauchst - dann kann das Bauamt unter bestimmten Voraussetzungen die Zustimmung ersetzen. Aber das ist die Ausnahme. Meistens bleibt nur: Verhandeln, überzeugen, dokumentieren.

Was kommt als Nächstes?

Die Diskussion über Grenzbauten wird sich weiter verschärfen. Experten wie Professor Würtenberger von der Uni München warnen vor der Fragmentierung der Gesetze. Gleichzeitig argumentieren Bautechniker, dass moderne Brandschutzmaterialien es erlauben, die Mindestabstände von 3 auf 2,5 Meter zu reduzieren - ohne Sicherheit zu verlieren. Das Bundesministerium arbeitet an einer Vereinheitlichung. Bis 2025 könnte es eine bundesweit einheitliche Regelung für kleine Bauvorhaben geben.

Doch bis dahin: Informiere dich lokal. Prüfe deine Landesbauordnung. Rechne die Abstandsflächen genau. Sprich deinen Nachbarn an - mit Plan, mit Papier, mit Respekt. Und vergiss nie: Ein guter Nachbar ist wertvoller als ein schneller Bau.

Schreibe einen Kommentar